Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.1

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.1

チェット・ベイカーがこの世を去って、今年でまる9年が経とうとしている。

私はこれから数回にわたり、チェットと私が出会ってから現在までに起きた、少し不思議な事実のいくつかをご紹介したいと思っている。本来ならばこのような個人的な出来事は自分の胸にしまっておけば良いことかもしれない。現にここ数年、私は一切のチェットに関する執筆を辞退させて頂いてきたし、今こうして原稿を書こうとしても、私自身まだまだ半信半疑なのである。しかし、ふたつの要素が私の決心を促した。ひとつは、それらの事実が確実に私の「人生」を変えてしまったということ。そしてもうひとつは、先日SJ誌からこの原稿の相談を受けた時、誰かに背中を突き押されるような感触を感じたからだ。

私の拙い文章が、読者の皆様の詩心に触れてくれればこれに勝る幸せはない。

9年前、1988年5月13日のチェットの死を一番最初に知らせてくれたのは当SJ誌の編集担当者であった。私はその訃報を聞いたとき、確かにショックだった。しかし、その衝撃は、自分にとって父親のように感じていた友人が死んでしまったという、感情的な衝撃だけではなかった。

チェットが死ぬ3日前の晩、私は六本木のドドバードというジャズ・バーでそこの渡辺というバーテンダーとなにげなくこんな会話をしていたのだ。

「縁起でもないことだけど…チェットがさあ、もしチェットが逝くようなことがあったら『チェット』っていうカクテル作ろうよ…。」

「え、いいですよ…。でも、どんなカクテルにします?」

「そうだな…色はグリーン。それも薄いグリーンから濃いグリーンに変わるような。

味はガラス細工のように繊細で、1杯飲んだらぶっ倒れるくらいつよいやつ…」

「…。」

そしてその3日後、チェットはアムステルダムで本当に帰らぬ人となった。

訃報を知らされたその晩、トランペットを抱えてドドバードに行くと、渡辺は私の前に一杯の不思議なカクテルを差し出した。凍ったカクテル・グラスに注がれたその液体は、グラスの霧が晴れるにともなって淡いクリソプレーズのグリーンから深いモルダバイトのグリーンに変化して行く。

「なに、これ」

「チェット」ですよ。試しに作ってみたんだけど…」

「ナベちゃん、…チェットが死んだよ。さっき連絡があった。」

チェットの吹く『LAMENT』を聴きながら、そのガラス細工のように繊細な味を試した私は、自分のリクエスト通りその場で酔いつぶれた。

チェットの死に対して、わたしは冷静だった。というよりも、むしろ3日前のそんなシンクロニシティがうれしくもあり、悲しくもあった。もしかしたら私の本質(EXAPIECO)は既にチェットの死を知っていたのかもしれない。

[ 『Swing Journal』1997 4月号 ]

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.2

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.2

生前のチェットとは本当にいろいろな事を語りあった。トランペットという楽器の事やあの時代のマイルスにいかにチェット自身が影響を受けたか、また譜面を読むことよりハーモニーを身に付けることの大切さ等、実践的な事もいろいろ教えてくれた。

チェットが亡くなった後も、聞きたいことが頭に浮かんでは「あれも訊いておけば...」と思うことが沢山あった。その中でもこころ残りだったのは、トランペットにおけるいわゆるディミニッシュ・スケールの練習方法であった。

世の中には数え切れないほどの教則本やスケール集などが出版されている。しかしながら、そのどれもがおおよそジャズのニュアンスからはかけ離れたものばかりで、ただでさえ譜面を読むのが嫌いな上に怠けモノの私にはとてもつきあいきれるものではなかった。

『怠けモノ』では他に類をみなかったチェットのこと、彼に聞けばそれこそマイルスか誰かから直伝の良い練習方法があったに違いないと私は確信していた。しかしチェット本人がもうこの世にいない以上、その手ほどきを受けるのも到底無理と諦めざるを得なかった。

ある晩、私はどうにも教則本の無機質な黒いおたまじゃくしを追いかけるのに嫌気がさして、チェットの形見のブッシャー製のトランペットからミュートを外し暫くの間ぼうっと唇を休ませていた。

すると傍らの電話が鳴った。それは昔からのジャズ友達からで、なんでもその日、六本木のレコード屋で今迄に見たことのないチェットのCDをみかけたということだった。彼の話から察するに、以前フィロロジーから出た『Live From The Moonlight』というイタリアのライブのCD化のようだった。同じ内容なら買うつもりはなかったが、翌日その店に出向いて曲目を確かめると、リハーサル・テイクがボーナスで増えていた。

家に帰って聴いてみると、なんとそのテイクにはチェットがウォーミング・アップでディミニッシュ・スケールを練習しているのが一部始終収められていた。何度もゆっくりと吹いてくれるチェットの突然のレッスンに私は没頭した。

何時間吹き続けたことだろう。ふと気がつくと私は既にそのスケールをほぼマスターしてしまっていた。 自分にとっては奇跡のようなこの出来事はチェットのスピリットが今もどこかに確実に存在し、私が一番知りたかったことに対して完璧なまでのアドバイスをしてくれたに違いないと言うことを実感せざるを得なかった。

[ 『Swing Journal』1997 5月号 ]

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.3

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.3

今回は、ちょっとドキッとする話をしよう。

「チェット・ベイカー死す」という記事が日本の新聞にも載り、話が世に広まると私が生前のチェットと交流があったことを知る何人かの友人達からお悔やみの電話が来た。たわいのないチェットの想い出話をしては電話を置くのだが、友人のひとりが私にこんな依頼をした。

「チェットといえば『Sings』や『枯葉』なんかが有名だけどもっといろいろ聴いてみたいな、例えば川島サンのチェットのベスト・セレクションのテープをつくってくれたら嬉しいんだけど…」というものだった。

私はふたつ返事でOKした。なぜならその時ちょうど私自身も、アルバム『Synphonically』の"My Foolish Heart"や、デンマークのカフェ・モンマルトルでのライブ等々、一般にはあまり知られてはいないが魂を揺さぶるようなチェットの演奏をもう一度じっくり聴き直してみようと思っていたところだったからだ。

レコード棚からアルバムを引っぱり出して、あれやこれやと考えあぐねている内にすっかり深夜になってしまった。ふとカセット・テープの買い置きがあるかどうか心配になって、納戸に見に行った。あった、あった、2本の90分テープが残っている。

1本を取り出し封を切った。そしてカセット・デッキにテープをセットしたところで、私はひとつの不自然な出来事に気がついた。

「あれ、このテープ、巻き戻されていない…。」

よく見ると、ほんの少しなのだが、既にテープが進んでいる状態になっているのだ。巻き戻しのボタンを押すと、カサカサと音をたててテープは止まった。そこで私はほとんど反射的に、今度はプレイのボタンを押していた。すると、その新品の筈のカセット・テープになにやら音が入っているのだった。

それは女性の声で、ラジオの英語の通信教育講座だった…。

“Please repeat after me.(繰り返してください)”

“Good bye, Mr.Baker...(さよなら、ベイカーさん)”

“Good bye, Mr.Baker...(さよなら、ベイカーさん)”

“Good bye, Mr.Baker...(さよなら、ベイカーさん)”

おいおいおい、ホントかよ…?そう思われるかもしれない。私自身も最初は耳を疑った。だが、事実なのだからしようがない。

想えばこの晩を境に、私と亡きチェット・ベイカーの楽しい偶然(?)が本格的に始まったのだった。

[ 『Swing Journal』 1997 6月号 ]

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.4

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.4

一度でも吹いてみたことのある人は解ると思うが、トランペットはなんとも厄介な楽器である。

私はもう25年もこの楽器とつき合っているが、正直いっていまだにこの楽器を選んだことを後悔することがある。とにかく根気が必要な楽器なのだ。

特にジャズを始めた頃は、よりによってクリフォード・ブラウンやフレディなんかをコピーするので、早いフレーズが吹けなかったり、高音が出なかったりしてとにかくすぐ嫌になってしまう。ところが、何度挫折してもなぜか暫くすると必ず「また吹いてみようかな・・・」という気にさせる出来事が起きるのだ。それがたまたまジャズ喫茶でかかっていたレコードを聴いていて「あ、これだったら俺にも吹けるかもしれないナ」と思うことだった。

私の場合、それが不思議ときまってチェットのフレーズだった。

ある時はThat Old Feelingだったり、ある時はCTIの枯葉であったりするのだが、今想えばいつもチェットが、挫折した私に再度ラッパを始めさせるきっかけを作ってくれていたのだった。にもかかわらず、当時私のチェット・ベイカーの印象は、簡単でメロディアスなフレーズを吹く地味な人。せいぜいそんな程度だった。

それから十数年の歳月が経ち、1987年、私は何の因果かチェット本人と並んで演奏することとなった。

そのセッションで、俗に言うトランペットバトルになったまではよかったのだが、そこで私はあることを心底思い知らされることとなった。

それは、私がそれまで一生懸命にやってきたラッパを「鳴らす」ということと、チェットのラッパで「歌う」ことの重大な違いだった。

まさに敗北感だった。40年間自らジャズの歴史を作り上げてきた一人のトランペッターは偉大だった。

「こりゃ、かなわないワ…」それが正直な感想だ。なにか馬鹿馬鹿しくなってきて、それ以来ラッパを触る気もなくなってしまった。

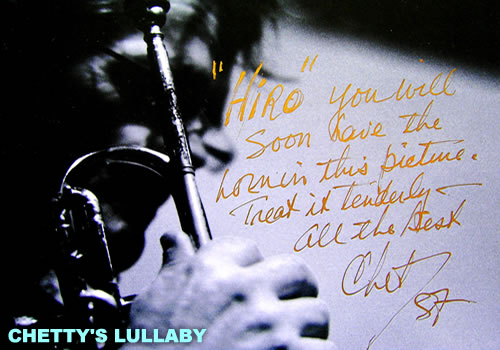

半年後、私の誕生日にパリからひとつの小包が届いた。送り主をみるとチェット本人からだった。

ヨーロッパのジャズ・フェスティバルのステッカーがベタベタ貼ってあるケースを開けてみると使い古したトランペットがでてきた。ブッシャー製のアリスト・クラートというモデル。チェットが晩年ずっと使っていたものだ。唇をあててみると意外と簡単に音が出た。私は「もう一度やってみようかな…」そう思った。

チェットの訃報を知らされたのはそれから80日後だった。

以来私はラッパを吹きつづけている。

[ 『Swing Journal』 1997 7月号 ]

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.5

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.5

「23のエニグマ」(その1)

誰にでもラッキー・ナンバーというものがあると思う。今回と次回は、私の人生において、どう考えても運命的としか思えない程に強い縁を感じる 「23」 という数字について書いてみたい。

たとえば、チェットが来日していた時に一緒に行ったレストランのテーブル・ナンバーや、乗ったタクシーのナンバーなど、それぞれはほんの取るに足らないことなのだが、私とチェットの前には何度となく23という数字が登場していた。9年経った今、その一つ一つを具体的にあげることはできないが、チェットと同行しながら23という数字に出会う度に「あ、また23だ…」 と一緒に笑っていたのを思い出す。

'87年の日本ツアーが終わり、チェットにとっての日本滞在最後の日、別れ際に私が話した話題はお互いの23日という誕生日の事だった。

チェットが12月の23日生で、僕が2月の23日。そしてそれぞれが将来(現:平成)の日本の天皇陛下と皇太子殿下の誕生日と同じになるね、という会話だった。

しかし今考えてみると、チェットとのそんな会話がもし無かったら、その数ヶ月後にあの面倒くさがり屋のチェットがわざわざパリから自分の愛用していた楽器を僕の誕生日の2月23日当日に着くように発送してくれるなどということは有り得なかったのではないかと思うのだ。

チェットと私の間の「23」現象はチェットが亡くなった後も続いた。

というよりむしろ更に頻繁に、より具体的になってきたといえる。

チェット没後、暫くしてから『ジャズ・ヒーロー・データバンク』というぶ厚いディスコグラフィーが出版された。そしてこの本のチェットの項を私が担当したのだが、本が出来上がってみるとチェットのパートが23ページからになっていた。

従って目次には 「チェットベイカー:Hiro川島…23」と書いてある。

更に、デンマークのチェット・ベイカー研究家が制作したチェットの生涯のセッション・データ、及び写真を掲載した『CHET』という立派な本があるというので取り寄せてみると、その中でチェットが'87に新宿のジャズ・クラブ [J]で私と2トランペットでセッションをしたことが記載されていて、それが奇しくもp.230になっている。という具合だ。

ひとつひとつを単なる偶然と片づけてしまえばそれまでの事だが、あえて言いたいのは、もし私が経験した程の偶然が起こり続ければ誰だって「これは普通じゃないぞ…」と思う筈だということだ。

ある人が言った。「偶然とは偶=二人が作り出した、然=しかるべき状態のことを云うのだ」と…。(つづく)

[ 『Swing Journal』1997 8月号 ]

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.6

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」Vol.6

「23のエニグマ」(その2)

もともと2月23日が自分の誕生日だったこともあって、2と3という二つの数字には親しみを感じていた。

小学生の時に父親に連れられておとなのパーティーに行った時ルーレットをやらされ、なんとなく23に賭けて大勝ちをしてしまったこともあった。永年の間にそんな偶然が何度も起こるうち、いつしか23が自分のラッキーナンバーなのかもしれない、という認識をごく自然にもつようになっていたのだと思う。故に、後に私がチェット・ベイカーと出会い、彼との間の共通点としての23を認識したときは、正直いって彼との何か運命的な縁を感じないわけにはいかなかった。

生前のチェットとの「23現象」は前回記したが、チェットが死んだ日を境に生前の時を上回るような偶然が続けて起こりはじめ、更にこの時期以降、私が日常生活の中でふと23という数字を目にする回数も急増した。ここ2、3年は多い時には日に15回〜20回以上も自然に目に入ってきてしまう。時計、パソコン、電飾看板、商品のラベル、車のナンバープレート等々…、街中のあらゆる場所から「23」のメッセージが送られてくるのだ。

この現象はチェットの仕業なのだろうか、もしそうだとしたら彼はいったい何をあの世から伝えようとしているのか…。以来私はその現象のあまりの頻度の多さと好奇心も手伝って、知らず知らずの内にこの 「23」 の意味を探求しはじめていた。

言霊の研究家やその他様々な方の意見を訊いたり、様々な文献も読んでみた。

因みにロバート・ウィルソン著の『コズミック・トリガー』という本には、23にまつわる多くのミステリーが紹介されていると同時に、23という数字が何か時空を超えた世界と我々の無意識層とを結ぶ特別な数字らしい、というようなことも示唆している。今の時点で、私が抱くあくまで直観的な印象を述べるならば、私にはこの 「2と3」 が 「0と1」 によって成立する「デジタル」に対する「アナログ」のシンボルのように感じてならない。 そしてそれがひいては東洋と西洋、科学と自然、肉体と精神、陰と陽等、一見対立するかのようにみえる両極の世界の真の融合、調和という今後我々人間の課題となってくるであろう壮大なテーマとも関係し得る、キー・ナンバーなのでは…。そんなイメージさえ湧いてくるのだ。

いずれにせよ、私の周りに今も起こり続けるこの「23」現象。この現象が起こり続けるかぎり私は常にチェットを近くに感じ、彼が一生貫き通した、アナログでありながらどこかデジタル的な、型にはまらない生き方やその音楽について更に深く考察せざるを得ないのだ。

[ 『Swing Journal』1997 9月号 ]

P.S.

因みに、この連載が終わって暫くしてからだが「風水」の勉強をしている友人から面白い話を聞く事が出来たので記しておきたい。

「風水」の基本的な考え方の中に「生命法則」というものがあり、その中に「参天両地=サンテンリョウチ」という言葉があるらしい。友人曰くこれこそが2と3という数字の本質だという。「参天」は文字どおり「3」で、割り切れないモノ、コト、言わば「霊界」「天界」を表わし、「両地」は「上下」=「2」を表わし、割り切れるモノ、言わば「現実界」を表わしているということだ。

つまり「参天両地」とは「天の秩序を地に表わす」という意味。

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」最終回

Hiro川島の「CHETTY'S LULLABY」最終回

私は今、この原稿をロサンゼルスに向かう飛行機の中で書いている。私のバンド 「LOVE NOTES」 のパートナーである井上真紀が秋の録音に備えて、セス・リッグス氏のもとで2週間のヴォイス・トレーニングを終えたので、そのリサイタルに立ち会う為だ。

「LOVE NOTES(ラブノーツ)」は今から9年前、チェット・ベイカーが亡くなった直後に結成したバンドなのだが、このバンド名は実はチェットがその名付け親である。

チェットは87年に来日した時、「自分の新しいバンドをLOVE NOTES (愛の音符達) という名にしようと思っているんだ」と私に打ち明けた。

いい名前だな、と私は思った。しかし、彼は翌年の5月にこの世を去り、結局チェットの「ラブノーツ」というバンドは実現しなかった。

そこで、当時私のワンホーン・クァルテットに時々遊びに来ては歌っていた井上真紀が、やはりチェットの音楽に心酔していたこともあって、私と二人でチェットの精神を引き継ぐ新しいバンドを作ろうということになり、それに「ラブノーツ」という名前を付けることにしたのだった。

元々はジャズ・バンドとしてスタートした「ラブノーツだが、そのスタイルは常に変化してきた。最近は 『国際イルカ・クジラ会議』のテーマソングを担当したり、演奏も全員がジャズ・プレイヤーでありながらも、ブルースやフォーク、ハワイアン、レゲエ等などの要素も加えて、ごく自然にジャンルを超えた音作りを目指すようになってきた。

ジャズは20世紀が産んだ、人間の感情表現の結晶とも言うべき最も知的で高度な表現形態である、ということは動かざる私の持論である。

しかしある意味で、例えばこれまでの「分離・競争」一辺倒の時代から「統合・調和」というような意識が人達にすこしづつ芽生えはじめ、あらゆる物事の価値観が大きく変わる様相を呈してきた現在だからこそ、「ラブノーツ」の音楽の表現方法も変化した。感情表現に加えて、もっと人間の本質的な何かを伝えようとする我々の音楽には、かならずしもジャズという形式にこだわらない広がりを自ら持つことが必要なのだと今、私は認識している。

これは言わばチェットと私の間の不思議な現象を通して生じた「気付き」が、即ちそのまま我々の音楽活動に反映してきた結果といえるだろう。

今回連載でご紹介してきたチェットと私の間の楽しい偶然は、多分今後も続いてゆくことだろう。しかし私にとっては、その一つ一つの現象そのものが重要というより、むしろ結果として私の人生を変え、ひいては我々ラブノーツの音楽活動におけるインスピレーションにつながっていることにこそ真の意味があるのではないか、と私は感じている。

(おわり)

[ 『Swing Journal』1997 10月号 ]